在老西堤的華人書畫藝術界裡,張炯初跟梁少航、鄧民英、容景鐸、何嬾熊等為同一年代的知名畫家。張炯初祖籍廣東潮陽,1916年生,早年畢業於上海美術專門學校,後加入中華美術協會及上海中國畫會。

追溯張炯初的藝術人生,他早年從唐山來堤岸並在各華文中學任美術教師,其中包括知用中學。那時候華校裡的美術課主要是教水墨畫。出身於上海美術專門學校的張炯初對美術教學有自已的一套師範專業,為培養學生的繪畫興趣貢獻良多。當年的校園並非造就畫家的地方,因為 美術課只是所有學科中的一課,但許多後期成為著名畫家的大師其興趣和功底卻是從校園裡培養出來的。

張炯初是海派的傳統水墨畫導師,他的作品以水墨寫作為擅長,尤其是畫松竹梅石蘭菊等。他與中國當時的書畫名家劉海粟大師,伍濟滾,張弦,王賢,馬公愚,謝公展等交情甚篤。他對中西各畫,融會貫通,是那時候的卓越畫家之一。雖為藝術界大師,但他秉性敦厚,待人誠懇,不荀取予,確實是為藝術而藝術之人,所以很多藝友都喜歡與他交友。在藝術道路上他一直虛懷若谷,孜孜不倦,藝術日有大進,當時藝術界給他冠予“有作為之青年藝術家”稱號。

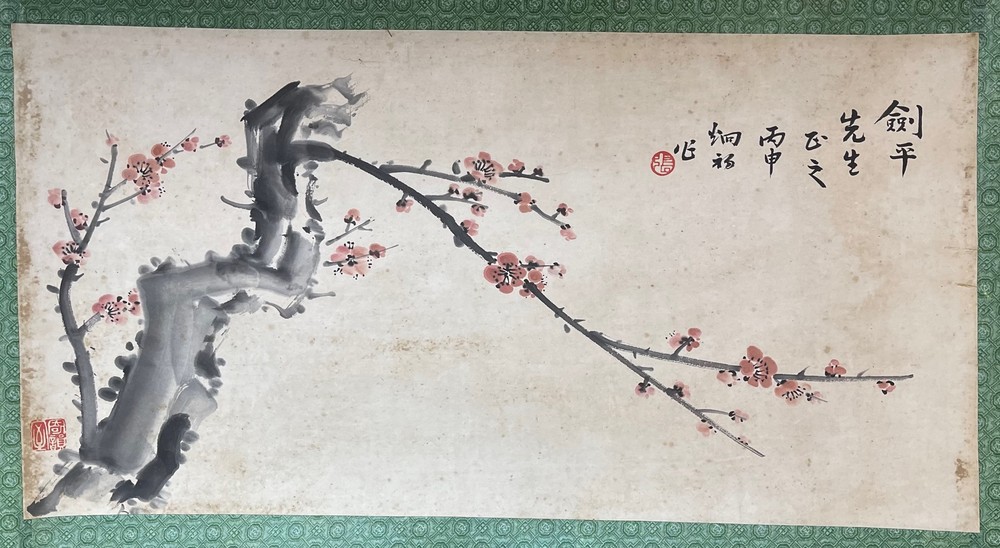

從“西堤華人文化陳列室”計劃所收集到與張炯初有關的文化藝術品中,可想而知他當時與華文教育界的名人交情甚好。正如已故人民藝人張漢明畫家捐贈1949年出版的《法國浮雕藝術巨型影集》,封面上的題字是:“炯初先生惠存,簡繡山贈, 四二‧五‧八”。這本影集是西貢逸仙學校校長簡繡山先生於1953 年5月8日贈予張炯初,後來張大師轉贈給張漢明畫家。原麥劍雄華文中心教師吳子敏也給我們捐出張炯初畫家分別於1952年和1956年畫贈南海小學(今為第五郡李景漢小學)校長何劍平的3幅水墨畫。這3幅作品分別畫花、竹、梅,筆法雖然簡潔,但卻力拔千鈞。張炯初的作品師古而不泥,大膽創新,不拘一格,在追求意境的同時,又主張筆法的簡約,他嫻熟的運用筆墨和色彩的變化,渲染著墨彩的層次和韻味,恰到好處地表現寫意花鳥畫的情趣與神韻,故其作品深得國內外書畫界名家的好評。

張炯初昔日住在第六郡計鵝街市對面的公寓二樓,那時候此處還有河流橋樑,故其私宅取名“海風樓”。後來他在家開班授徒,為水墨畫愛好者提供學習機會。然而,老人家對收徒有自己的原則,如果是初學者他會不加思考立刻收為徒,要是之前已經跟過別的畫家學畫的,他是以交流方式跟該生互動,當然是不收學費。在數十年的執教生涯裡,張大師可謂桃李滿天下,其中包括“丹青四友”黃賢偉、李炳全、盧建機和陳能明。據黃賢偉畫家介紹,上世紀80年代初,他們拜張炯初為師,那時候張老師早上喜歡在計鵝橋邊上的茶台與同道好友雅聚,他偶爾也會出席,那時候經常列席的有劉曲樵、袁汝良、楊柏光、李炳全等。

張炯初給學生傳授畫藝有自己獨特的一套,按照黃賢偉所說,老人家要求學生寫畫要像寫字一樣一筆過,不能塗塗抹抹;用墨要慎重,要有深淺;用墨要矜貴,不可像塗脂粉那樣;畫要寫得好必須多練多畫。張大師目前定居美國西雅圖的學生何惠梅說,跟張老師學畫很有趣,老人家喜歡用“拙”字來講解,例如“這幾筆要拙一些……”,第一次聽到老師說“拙”的時候,她即時的理解是“慢”,因為之前只知道“拙”是“笨拙”的意思,是負面的,但現在老師說的“拙”分明是正面的、很重要的寫畫方法。所以此後每次聽到老師提到“拙”字,她都會特別留心;後來在一些場合中她也時常聽到老師提到“古拙”、“樸拙”這些詞,她對“拙”字的興趣也就更大了,時常去揣測“拙”在水墨畫中的意義。直至今天,每次寫畫,她心中浮現的“拙”字都會有不同的解讀,每一次她都把心中的感覺寫下:拙是厚重,不輕佻,拙是紮實,每一筆都要到位;拙是沒有火氣,不鋒芒畢露;拙是樸素,不花俏;拙是慎用顏色,惜墨如;拙是沉穩有力,不浮誇;拙是老老實實,不取巧……張炯初對學生的認真授藝還體現在其修改習作的態度上,他所說的評語雖然簡短,但每一句話都有豐富的內涵和指導性,令學生們在習畫中有了正確的方向,得益不淺。就是那個“拙”字,就給了大家高度的啟示,讓他們琢磨終日而領悟深刻。

1985年,為了與家人團聚,張炯初移居加拿大卡加立市,在異國他鄉的他依然一本初衷,繼續創作和收徒授藝,而且還舉辦了個展。然而,他對成就自己夢想的故地念念不忘,1991年與1993年分別兩次回越省親,每次回來,均與愛徒們敘舊,尤其是“丹青四友”。2008年老人家在卡加立市逝世,享年92歲。

“西堤華人文化陳列室”收藏張炯初大師於1956年畫贈王劍平校長的作品(吴子敏老師捐贈)。

“西堤華人文化陳列室”收藏張炯初大師於1956年畫贈王劍平校長的作品(吴子敏老師捐贈)。

張炯初大師在中國學畫,在越南成名,最後在加拿大離世,他的作品目前留在越南也不多,但“西堤華人文化陳列室”計劃能夠收藏到其遺作和遺物確實是一大榮幸,同時也得感謝已故張漢明畫家與吳子敏老師的慷慨捐贈。至於筆者為何會在文章開始時多次強調緣份這一詞呢?因為作為新時代的華人,我沒有機會接觸到張大師,初時也甚少聽到老人家的事跡 ,直到最近遇上了多位有緣人,有機會傾聽他精彩的藝術人生,加上街坊們接二連三的割愛捐出其遺作與遺物,所以才說緣份,帶給了我一種美妙的感覺!◆