昔日,因战乱肆虐,令原为鱼米之乡的顺德也陷入困顿,百姓生活变得异常艰难。为了生计,我祖父十四岁便离开家乡到省城(广州)去打工,三年后又跟随同乡飘洋过海下南洋来到堤岸,希望在此赚钱寄回唐山供养父母和弟妹。由于战火连绵,回家之路遥遥无期,祖父留在越南成家立业,但对家乡、对父母和弟妹们仍然不离不弃,经常寄钱回去给家人和修缮祖屋,他这颗爱乡爱亲之心持续了好几十年,连我父亲有时候对他这颗爱心还抱有怨言,说他老人家怎么总是把赚到的钱都寄回唐山去。有次唐山的五叔公(我祖父的弟弟)来信告知父亲罹病,希望我祖父寄钱回去给老父治病,当时我父亲说不知是真是假,怎么老是要钱,所以反对祖父寄钱回去,祖父为此发愁了好几天,然后病倒了。有见及此,我父亲不得不满足祖父的要求,把钱寄回唐山去,这样祖父的“心病”才能及时得以治好。

中国和越南当时都在为推翻侵略者而战斗,后来又是内战,越南南北统一后,国际形势又出现矛盾,种种原因造成祖父没法回乡看看。他深知道自己这辈子也无法踏上回乡之路,所以把所有希望都寄讬在子孙后代身上,也因为这样,“广东省顺德县龙潭镇石桥坊”成了我们家族不朽的歌谣。祖父之所以反覆的唸着家乡的地址是希望我们子孙日后有机会要回家看看,到时候也把“爷爷带回去”。

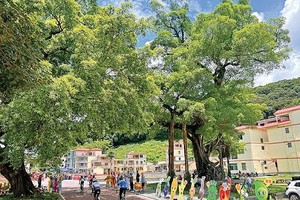

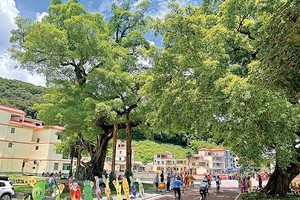

祖父还经常给我们讲述家乡的风土人情,他说村口有棵大榕树和祠堂,右拐往前走便是龙母庙,每年农历五月初八龙母诞,来自其他村的龙舟队都前来贺诞。顺德龙潭是水乡,河流贯穿整座乡镇,龙母诞扒龙舟成了数百年来的传统文化,这一天比新年还要热闹。每每听到他对家乡的忆述,我看到老人家脸上满载乡愁,那种离乡别井、有家归不得的痛苦比切肤之痛还要痛,也许只有当年的第一代华人才有同感,我们这一代人是难以体会到的。这些痛、这些哀,这些愁汇成唯一的希望——子孙后代以后有条件一定要回家看看。

祖父于1980年客死异乡,享年六十七岁。老人家在越南西堤生活了半个世纪,娶了祖籍广东南海的第二代女子为妻,生下了七个子女,如今我们的家族在越南算是开枝散叶了,大小加起来过百人,而第五代人也即将诞生。如果说我祖父是1930 年移居越南,那么今年已经95年了,而老人家离开人世整整45年。时间虽然远去,但我们始终没有忘记祖父的遗愿,越南落实革新开放政策后不久,我父亲在香港的朋友帮助下联繫上在广州的堂弟,然后踏上了回家之路,2003年值到中国留学之际,我也抽空到顺德去寻根。因为祖父的“歌谣”以及父亲当开路先锋,所以回乡之路对我这个在海外土生土长的第三代华人来说并不遥远。自此,每次有机会到广州出差我总会抽空回乡看看。

我知道,祖父毕生最大的遗憾是未能亲自回家看看,就算是我们子孙后裔落实了他的遗愿,但这也是老人家没办法中的办法,只是一种心灵上的慰藉,落叶归根始终是他最大的心愿。多年来,我醉心于探索西堤华人移民的历史与传统文化。在这旅程中,我深切感受到第一代华人内心深处那份难以言喻的乡愁——那是一种格外深沉、难以抑制的情感渴望。每每想及此,都为祖父的遗憾感到难过,因此,我一直为圆祖父回乡之梦而想方设法。

经多番筹备,同时得到家中长辈和兄长的同意,我选择在今年农历五月初八龙母诞当天,带着安放在富润郡华严寺里长达45年的祖父灵灰(头两年放在家里供奉)回到他老人家朝思暮想的故乡去,并撒在村中的龙潭大涌,让他永远随着那潺潺水流,与这片养育他的土地融为一体。河水悠悠,如同他记忆中儿时的笑声与田野的风声,静静流淌着乡愁,也流淌着对家园深沉的爱与眷恋。从此,他不再漂泊,而是在熟悉的故土安然长眠。还记得抱着用红布袋装着祖父灵灰,踏上从广州南站开往顺德站的动车时,我的内心非常激动。那不只是一次归乡的旅程,更是一场对祖父心愿的最后完成。车窗外的风景飞逝而过,而我脑海中却浮现着他无数次提起的家乡模样——那条熟悉的村道、村前的老榕树和龙母庙,还有河涌边他童年玩耍的身影。此刻,我带着他的灵魂,一点一滴地靠近那片他日思夜想的土地。列车缓缓驶入顺德站的那一刻,我感觉他终于回家了。想着想着,我的泪光也不知不觉地浮上了眼眶,在眼角轻轻打转。

祖父的灵灰随风飘入河涌的那一刻,彷彿也将那段跨越时代的乡愁与爱,深深植入这片熟悉的土地。村中的长者看着我们,彷彿也看见了当年那个怀抱梦想、离乡谋生的少年身影。他终于归来,终于回到魂牵梦萦的石桥坊,与祖先同眠,与家园相守。从此,“广东省顺德县龙潭镇石桥坊”不再只是祖父口中的歌谣,而是真真正正回到了我们的生命里,成为我们家族共同的灵魂坐标。百年心愿,终于梦圆。

祖父,您回家了◆