該技術力爭對牛身上取出的細胞進行培養,構築起能自動生成肉的形狀的系統。在全球人口增長引發的糧食危機和畜牧業環境影響成為課題的當下,或朝著作為替代品的人造牛肉量產化邁出重要一步。

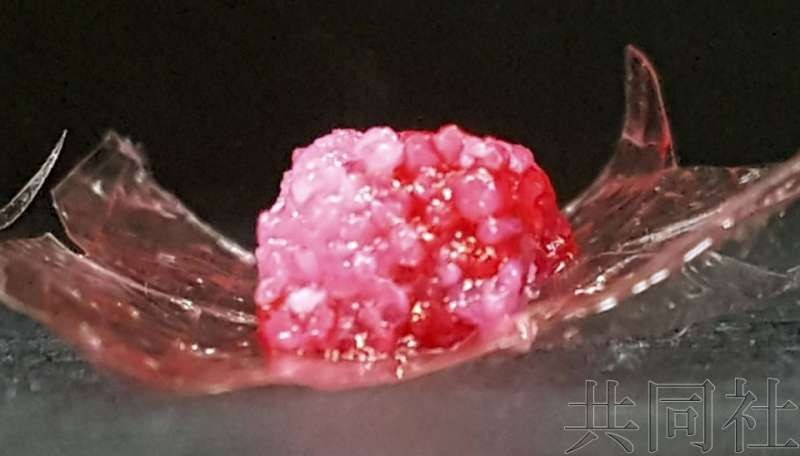

該技術將對牛的瘦肉、脂肪、血管等細胞進行培養和增殖,各自通過3D打印機製成纖維狀並成束,使其變為類似牛排的肉塊。在以往技術下得到的多是只用瘦肉纖維製成的肉糜狀肉,外觀及口感均不及真肉。此項技術的特點是可還原類似和牛的雪花紋(瘦肉間的脂肪部分),並可調整脂肪與瘦肉的成份。

島津有意打造以低成本製造高質量培養肉的生產線,並利用其擅長的分析技術確立口感和口味評估工序。大阪大學研究生院教授松崎典彌(應用化學)在記者會上透露,“也充分有可能對豬肉、雞肉等牛肉以外肉類開展研究。”◆