回到家裏,父親簡單吃點東西,就開始安排明天的活動,“你娘不方便,你貼春聯,你哥哥不在家……”他總是不會說出自己要做的事情,而他的一生比任何人都忙。通常,年三十這天,父親會早早起來,用白麵熬點漿糊,不能多也不能少。多了,母親心疼白麵,少了,不夠用。快熬完的時候,母親就過來喊我了。“快點起,你爹熬好漿糊了”。

這個早上,按照父親的吩咐,我總會先去三叔家給他們貼上春聯。他們一家外出打工多年,房子空置了,冷清的很,只有年三十這天才能沾點喜氣。父親說,屋裏也要掃一掃,尤其床頭的位置,不然“胖娃娃”貼不住,你三叔想生兒子想了一輩子……

這個早上,按照父親的吩咐,我總會先去三叔家給他們貼上春聯。他們一家外出打工多年,房子空置了,冷清的很,只有年三十這天才能沾點喜氣。父親說,屋裏也要掃一掃,尤其床頭的位置,不然“胖娃娃”貼不住,你三叔想生兒子想了一輩子……

我們家的春聯,以前都是哥哥貼,後來我長大了就是我。只是那張胖娃娃,從來不讓我們動手。父親總會在我貼好春聯後,貼那張胖娃娃,這時候,我什麼都不能做,也不用做,就在一旁靜靜看著父親。他跨上小凳子的動作,一年比一年緩慢,揚起的右手也越來越發顫,但是他從來不讓我們幫忙,即使他有兩個兒子。我只有在這個時候才能看清他滿頭的白髮,六十一年了,他的頭髮是從什麼時候開始白的,我無從得知。

我也從來不相信,一夜之間能讓人頭髮全白,但是我知道,父親的頭髮肯定是在夜裏偷偷變白的。我的認知裏,父親沒有夜晚。別人晚上都在睡覺,父親的夜晚都是忙碌,睡得比我晚,起得比我早,好像他從來沒有睡過覺。我也怕父親睡覺,因為我擔心他睡著就再也醒不過來。我的這種擔心,並不是從課本中或者別人筆下獲得的,而是我生命裏最直接的感受,它是真實而讓人深深恐懼的。

過了幾分鐘,父親才確定好年畫不歪,這期間他無數次地調整位置,右手按住,左手微微挪動;左手按住,右手微微挪動。頭也跟著歪來歪去,小凳子在腳下晃個不停。我是不擔心的,因為父親做這件事有幾十年了,就像我在父親的搖晃中長大。終於,他決定貼上了,確切地說,是釘上。

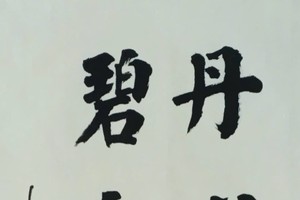

我們家只有胖娃娃是不用漿糊的,用那種自製的圖釘,一塊小小的方形紙板加一枚小小的釘子。父親一手按住胖娃娃和“圖釘”,一手敲打著小錘子,很輕,噠噠噠,噠噠噠,就像草原上剛剛學會走路的小馬兒,一步,兩步,三步,終於跑了起來。訂完四角,父親下來,抬起頭看看,走到遠處,再望望,嗯,其實我們的日子沒歪。

直到多少年後,我在哥哥家過年,看到哥哥也在貼一樣的胖娃娃,我才明白,那張年畫,那上面的兩個胖娃娃,就是我們哥倆。母親生病後,父親獨自把我們養大◆