利在百姓 民自支持

行政区划调整和实行两级地方政府模式是中央政府具有战略意义的重大变革。这一政策的核心目标是拓展省市发展空间,发挥经济走廊和增长重地的引领作用,优先安排山区、平原与沿海地带,合理协调、相互支持、发挥互补优势,共同促进社经发展,更好地满足新时期国家快速可持续发展的要求。在这一问题上,党意与民心深度契合。

实际显示,经过近40年的革新发展,越南在国土发展空间布局方面开始暴露出一些局限性,发展空间被行政区划割裂,区域联动存在许多不足之处,发展投资仍较为分散,未能构建引领国家经济增长的核心动力区,全国仍未形成统一、现代化的基础设施系统。

“重绘山河”绝非易事,若从性质与规模来看,更显其中的复杂与艰巨。要走向成功,首要前提是全民的团结一心。只要人民充份理解,这是一项重塑自然与经济发展空间的必然要求——通过连接历史、文化与地理,重构具有足够规模的行政-经济实体,从而构建更加广阔的发展格局,促进创新,提升治理能力和竞争力,更好地融入国家乃至全球价值链,人民必将予以支持与认同。人们已认知行政区划调整将为地方和国家节约经费、均衡发展创造条件,形成新的经济中心,以建设数字政府、数字治理,发展智慧城市、综合经济区,从而促进行政审批事务更便利透明,为人民和企业节省时间和成本。

“重绘山河”是朝着有效组织国家发展空间、实现区域内和区域间互联互通以及发挥各地区优势迈出的一步。首先,将重点投资一些具有良好发展条件的地区,形成区域发展新动能,进而产生溢出效应,推动全国经济快速、高效、可持续发展。同时,在困难地区制定符合经济条件的机制和政策,保障和改善民生,逐步缩小地区差距。省级行政单位的合并,也是实现资源高效、节约、善用的一种方式,尤其是在国土、水源、森林以及各类矿产等国家自然资源的保护与开发方面。

将国家利益置于“家乡情结”之上

近期的宣传教育工作已深入民心,触及人民内心深处的情感,自愿将对“小家乡”的眷恋置于对伟大祖国的热爱之后。大多数民众都理解,省份合并、省会规划都经过中央政府和相关部门的深思熟虑,力求实现长远发展目标。例如,太平省和兴安省合并为兴安省,省会设在兴安,这过程并非“谁吞并谁”的问题,而是 “凝聚合力、共同发展”。这是形成庞大市场、打造生产制造和服务业规模优势的基础。取消两省之间的行政界限,将促进资金、劳动力和技术的自由流动,从而优化现有资源。兴安省的工业区可以直接与太平丰富的劳动力对接,而太平的农产品则通过兴安省的物流系统找到稳定的销路。未来,新的兴安省有望成为红河平原一带的领先发展中心。

11个未纳入本轮合并范围的省级行政单位并非出于对“谁获优待”的考量,而是取决于人口、面积、地理、经济、历史和文化等多方面因素。例如,位于中部以北的乂安省与清化省,即便独立存在,也具备极大的内生潜力与发展优势,可谓“缩小版的越南”,地形多样,既有山地、平原,又有海岸线和边境口岸,兼具机场、海港与高速公路等多种交通要素。

新行政单位的命名也是经过深入研究,慎重考量当地传统、历史和文化因素的结果。合并时,优先使用其中一个省份的名称,以最大程度地减少因文件转换、地理标志变更等对民众和企业的影响。

人们对“失去家乡名称”的情感,是一种可以理解的人之常情。然而,国家层面的战略视野与国家利益的至高定位,应当超越这些带有“地方情结”的思绪。如今,大多数民众的思想已经逐渐转变,不再过于纠结于“省名不见了”、“县没了”、“我们乡被合并”等等,更多的是以开明、理性、长远的态度看待这场关乎国家未来发展的重大转折点。

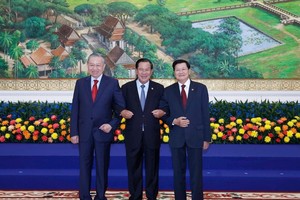

苏林总书记强调当前凝聚团结力量的重要性,并呼吁在全国上下大力推进精简架构、“重绘山河”、构建国家可持续发展空间的时期,必须比以往任何时候都更加重视弘扬团结精神。在党的战略视野和领导下,我们须坚定不移地维护和发扬全民族大团结力量,将其视为贯穿始终的“源泉”和“红线”,确保党和国家的各项主张、政策得到全面、统一、高效地实行,最大程度地满足人民的正当愿望◆