陆进义于1938年出生在滀臻省蓬潭的一个富有爱国传统的华人家庭里,父亲是南方起义前的革命干部,所以1954年奠边府战役大捷后,为日后的祖国统一大业做好人才部署,他获党和国家甄选集结到北方去学习。

北上学习是陆进义的人生转捩点,那年他年方16。到了北方后,他与200多名南方子弟获党和国家安排住进第十七号学校。这学校仅是用于食宿,而学习是到外面的学校去,由于之前在南方已经学习中文多年,陆进义获分到海防华侨中学去学习。在这里上了6年课,1960年他到河内嘉林外语大学升学,1962年初他和其他6名华人学生获党保送到北京师范大学留学。

无论到哪里,陆进义总是抱着好学不倦的精神参加学习,所以成绩一直是优秀生。本来对写作便有着浓厚兴趣的他,到北京留学后如虎添翼,他的小说处女作《凰凤与阿青》是在北京留学期间得以完成的。这期间,他还从越南驻中国大使馆那里借来一些反映南方人民抗美救国斗争的纪录片,在大学的白杨林里放映给中国同学观看,还把一些作品编成舞台剧,组织越南留学生演出,揭露美帝侵略者的邪恶罪行,从而唤起大家的正义感。在他编导的话剧中,《一个臭椰子的故事》、《小木枪》和后来回到越南创作的《死得其所》等引起了观众的共鸣。

陆进义的爱国情怀与学习精神受到了越南驻北京大使馆党部的关注,并把他列入党员发展对象予以培训。1965年12月12日,他光荣地站进了党的行列里。陆老还记得,当天是由越南留学生党支部为他举行接纳仪式,在党和国家的旗帜前面,他作了入党宣誓。那时候,他无比的激动,如今虽已过去近60年,但此情此景依然历历在目。他忆述:“当我站在鲜红的党旗和国旗前,举起右拳,庄严地宣读入党誓词时,一股难以言喻的激动涌上心头。这一刻,我感受到信仰的重量,责任的召唤,内心澎湃如潮。每一句誓词,都像一颗炽热的火种,点燃我对理想的坚定追求。”忆及当年的心情,他又说:“当时的宣誓声铿锵有力,与我的心跳同频共振。在党旗和国旗的见证下,我感受到一种前所未有的责任感,这不仅是个人的选择,更是与千万先辈同行的使命。我深知,这条道路充满挑战,但我愿意以忠诚与汗水,书写属于自己的红色篇章。”

成为党员后,陆进义除了感到光荣外还增添了一份责任,尤其是作为一名从南方到北方学习,然后再离乡别井的学子,他比任何人更加痛恨美帝主义的侵略和渴望祖国能够早日统一。他化悲愤为力量,争取难能可贵的机会学到更多的知识,以便毕业回国后为社会主义建设事业和抗美救国事业服务。1967年学成返回河内,他获安排到《新越华报》担任“文艺版”编辑。这期间,河内经历了美国飞贼多次的狂轰滥炸,亲自目睹敌人的野蛮行径,陆进义已执笔写了许许多多揭发美国侵略者的滔天罪行的文章刊登在报纸上。至1975年南方解放、国家统一后,他获分工到胡志明市《解放日报》(华文《西贡解放日报》的前身)任职。

在新闻战线上任职数十年,除了用笔杆记录和反映华人同胞的心声愿望外,陆进义还致力推动越华文学的发展,在他担任华文《西贡解放日报》编辑、编委、副主编期间是本市华文文学于1975年之后的发展鼎盛期,一系列的征文比赛得以举办,尤其是他主张在报纸上开辟的幼苗版、青年版、文艺版等发掘了许多写作人才,更为华文报培育了大批后继力量。作为一位在报社任职的党员,他后来奋斗成为党支书兼副主编,他用一生的坚持与奉献,默默耕耘在新闻教育的沃土之上,为报社培养了一批又一批优秀的新闻从业者。他不仅是华文新闻工作者的引路人,更是青年学子的精神导师,用自己的行动诠释了什么是真正的党性与使命担当。

如果说陆进义早年是华文媒体行列中的一根尖锐的笔杆,那么晚年时的他却是后辈的指路灯,让他选择了一条更加辛勤的道路——培养新闻人才。开班传授写作经验、带领后辈走访华人企业和华文学校等成了他经常组织的活动。通过这些活动,一批后学才了解到身为一名新闻工作者不仅要有扎实的专业能力,更要有坚定的理想信念。因为他不仅教授新闻采编技巧、时政分析方法,还着重培养学生的职业操守和社会责任感。他坚信,新闻的力量在于真实,在于正义,在于对人民的忠诚,而培养更多有担当的新闻人,就是他对党和国家新闻事业的最大贡献。

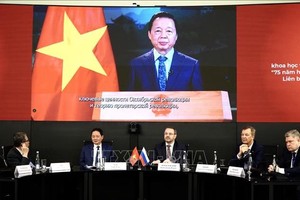

今天,陆进义获得党颁发60年党龄纪念章,这是无比光荣的事,是越南无数默默奉献的新闻工作者的缩影。他们用自己的知识和信仰,为新闻事业鞠躬尽瘁和输送新鲜血液,为社会培养敢讲真话、有责任感的新闻人。在新时代的征程上,这种精神必将薪火相传,照亮新闻从业者前行的道路◆