早上到醫院例行抽血取樣時,主治女大夫發現我靜脈出血不止,INR比值=3.5,大大超出常規,被診斷血凝固慢,磕磕碰碰也會導致大出血。我迷迷糊糊被推進搶救室,醒來時左右手各掛一瓶滴定,幾乎不能動彈。可能醫生加了凝固劑,穿刺處也不見出血。我住院期間正是新冠病毒第三波肆虐,醫院冷冷清清,4人病房常不足員,住得寬敞;醫院拒絕探視,也省掉了許多無謂應酬;只有內子全天候監護。在醫院躲避塵囂,也樂得清閒;只不過我患嚴重失眠,一人臥縟,兩人受罪,這還受得了?

到了第五天,我的INR=2.5,稍高於正常閾值,於是申請出院。主治大夫解釋我的病還未痊癒,但見到我的“熊貓眼”,也只好勉強同意。

回家後不久,就接到“青年報”“我愛河內”徵文領獎通知。頒獎地點在河內,我僥倖獲第三名,組委會包來回機票和一晚飯店花費。由於得獎作“懷念打毛衣年代”作者一定要是女性,我借用了妻的名字;可惜她沒有一顆文學細胞,賴死賴活就是不肯去。我頻頻 領取國內外獎金,沒有什麼新鮮,但享受包來回機票和飯店還是頭一遭,棄之可惜,我就決定硬著頭皮單身上路。

我原來就是北方人,回家鄉走一趟嘛,本來也沒什麼大不了。自從2016年我卒中後,妻跟我寸步不離,如影隨形,生怕我開車轟然時倒下,一命嗚呼;給外界的印象是 “焦不離孟”。

3月29日清早,我下飛機就孑然一身,既沒有同伴,也沒有人接機。河內春雨霏霏,天氣宜人,滌洗了從南方帶來的酷熱。我彳亍獨行,反正有的是時間,對蟻聚而上的的士視若無睹;找到不遠處的公交車,花4萬元到河內市區,再花4萬元搭擺渡車,嘎的一聲把我送到下榻飯店門口。對聞風而來的親戚朋友稍加應付後就忙著就近找經濟飯食,根本沒有時間品嘗我慕名的八壇牛粉、杭杏街雜錦粉絲湯等河內美食。

開會地點是鼎鼎大名的希爾頓飯店,在市立大戲院附近,離我下榻飯店約500米。我雙腳乏力,但仍然安步當車,慢吞吞地走完全程。

頒獎儀式十分隆重,很多頭面人物出席,我也記不清。領獎才10 人,但前排來賓席黑壓壓一片,後排請來一大堆“白衣秀士”填補空白,大有“喧賓奪主”態勢;組織能力比胡志明市稍遜一籌,比不上我們那邊花裡花俏。

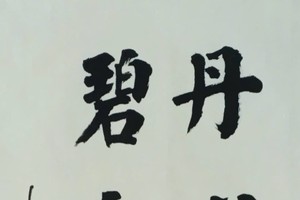

我受獎後即席用越語朗誦一首七律(原文略),博得全場喝彩。越華文化一脈相承,越南人把七律叫做“唐律”,是詩的最高境界。

回到飯店後我匆匆收拾行裝,準備原程搭公交車。這時我的“室友”、作家、詩人奎越長向我招手,邀請我搭他的順風車,我大喜過望,輕鬆完成這次領獎之旅。

託祖上鐘馗庇佑,我得以平安歸來,並且首次擺脫妻的強勢“卵翼”而沾沾自喜。有誰分享我內心的喜悅?◆