主要作者實驗行星學教授Paolo Sossi指出,天體物理學和宇宙化學的主流理論是地球是由球粒隕石的小行星組成,是太陽系早期形成的較小、單純的岩石金屬團塊。然而這些球粒隕石的混合物無法解釋地球的確切組成,因地球氫和氦等較輕、易揮發元素的含量比預期還少。

多年來,人們提出各種假設解釋這種差異,如假設物體撞擊地球產生大量熱量,使輕元素汽化,導致地球目前的組成成分。

但Sossi指出,元素同位素都有相同質子數,但有不同中子數。中子數較少的同位素較輕,因此容易逃逸。如果加熱汽化理論正確,那現今地球發現輕同位素就會比原始球粒隕石發現要少,但測量結果並沒有顯示。

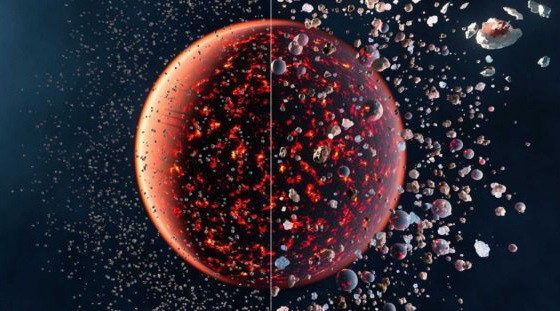

因此,Sossi團隊尋找另一種解決方案。藉由行星形成的動態模型指出,太陽系行星是逐步形成。隨著時間增加,塵埃粒子彼此透過引力吸積並逐漸變成公里等級的微行星。與球粒隕石類似,微行星也是由岩石和金屬組成的小天體,但不同的是,加熱到足以分化成有金屬內核和岩石外殼的分層構造。更重要的是,年輕太陽周圍的不同區域、不同時間形成的微行星可能有非常不同的化學成分。不同成分的微行星隨機組合是否真的導致和地球相同的組成成分?

模擬結果指出:數千顆微行星在早期太陽系相互碰撞,隨著時間增加,天體出現,可對應水星、金星、地球和火星4顆岩石行星◆