不過那些東西顯然並沒耽誤雄叔的老婆本,我8歲還是9歲那年他第一次回來探親,就帶著他的太太。雄叔身型魁梧,人也開朗健談,和個頭小、話又不多的舅舅成了強烈的對比。我私下跟我媽說:兩個外型性格截然不同的人居然會成為莫逆之交,真是不可思議。

舅舅也結過婚的,但那段婚姻只維持了一兩年,之後他就一直獨身。雄叔後來又回來過很多次,跟著他回來的除了他太太之外,漸漸又多了一兩個小孩。他每次回來都停留不短的時間,除了四處遊山玩水,多半都和舅舅一起喝啤酒,聊他們的文青歲月。

這樣又過了好多年,今年年初起新冠肺炎疫情爆發,雄叔就沒有再回來。差不多同時舅舅驗出患了末期肝癌,我們把他接回來就近照顧,最後這幾個月舅舅顯得很平靜,精神比較好的時候就整理他的東西,要我幫忙丟掉一些沒有用的雜物,或燒掉一些私人信件。

他取出兩大箱舊信,包括過年過節和國外親友互相寄送的賀卡,都是好多年前的,近10年來已經沒有人再寄出紙製的賀卡了。舅舅把一張張信紙卡片丟進熊熊的火盆,臉上沒有表情,倒是我在一旁覺得有點不忍,像看著他親手燒掉他的一生,燒掉他有過的夢想與抱負,燒掉他的歡欣和失落、遺憾和悔疚,燒掉我們從來沒有機會認識的一部份的他。

信還沒燒到一半,舅舅就感到累了,我扶他回床上休息,然後把剩下的信放到一邊等改天再燒。那疊信的最上面是一張卡片,祝賀舅舅新婚的,我隨手拿起來看,一張紙從卡片裡面掉了出來,我撿起來,先看署名:是雄叔,紙上是手抄的一闕詞:

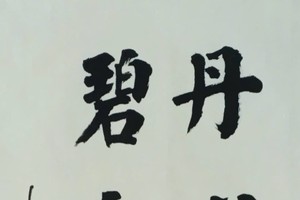

“小酌荼蘼釀。喜今朝,釵光鬢影,燈前滉漾。隔著屏風喧笑語,報到雀翅初上……”這闕詞我讀過,作者是清朝的陳維崧,之所以記得,因為詞牌曲牌通常都和詞曲的內容沒有關係,只有這一首,詞牌是賀新郎,內容也是賀新郎,是陳維崧祝賀好友徐紫雲新婚而寫的,我覺得有意思,因此記住了。舅舅結婚時我還小,卻也依稀記得,真的是釵光鬢影、笑語喧嚷,但他的前妻早已和我們失去聯絡了,她的長相在我的記憶中也已非常模糊。我不勝唏噓,默然把紙仍舊夾進卡片裡。回到舅舅床邊,我問:“你要不要和雄叔通個電話?視像電話,你們可以面對面聊天。”“算了。”舅舅想了想,搖頭說:“我這個樣子,還是不要讓他看見的好。”

3個星期後舅舅走了,走前燒光了所有私人的信件,包括雄叔那張賀卡、賀卡裡那張手抄的賀新郎。他只留給我一張他和雄叔的合照:“給你做個紀念。”照片上十七八歲的兩個少年,笑得那樣開朗,彷彿對未來的人生充滿了無限美好的憧憬。

我透過社交網通知了雄叔,他回了幾句安慰的話,又說他下次回來再給舅舅上炷香,但那得是疫情過去後的事了◆