在亲友或熟人之间,为了好玩而互相欺骗,被称为“开玩笑”,让生活变得更有乐趣,但为牟取他人钱财而进行欺骗就被称为“欺诈”,某种程度上是源于人类突出的贪婪属性。在此提及的就是骗子和被骗者。

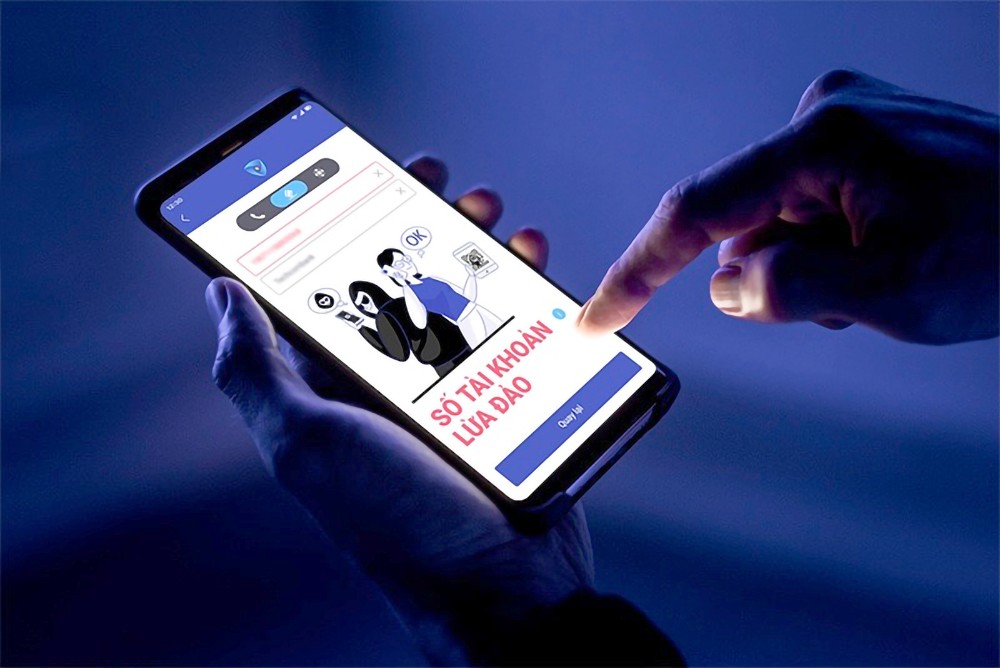

据国家网络安全协会估计,2024年网络诈骗造成的总损失达到189亿元,这还未包括其他类型的诈欺行为。每天在社交网上,我们都会看到大量的诈骗警告和有关诈骗的文章,受害者来自各行各业、各种年龄,个人和团体不胜枚举。

从“结社入会”、买传销产品、买卖虚拟货币、拥有假期、冒充银行、冒充官员、冒充豪华度假村和酒店网站、邀请自由行、出国定居、跑腿、走后门到商业合作、房地产投资等,任何一种诈骗都复杂精巧,从方法、行销、系统到专业吸引力,应有尽有。

根据新闻报导,所曝光的案件大多采用简单、诱人的骗局,受害者都是不具备相关知识的一般民众。他们盲目地拉拢亲属参加,甚至加入诈骗系统。但也有的情况是,被骗的人有资产,有资质,但仍损失高达数十亿元。

我们也须承认,在科技时代,诈骗大军不断得到许多现代设备、应用程式的支持,并朝越来越专业的方向转变,而注册服务系统技术落后,漏洞百出,缺乏安全性,及时为消费者提供支援。使用者本身就是新科技丛林中的新手,同时还很贪婪,以致欺诈行为猖獗。在这场骗局博弈中,骗徒始终坚守“利用使用者的贪婪”这项准则--他们都是好逸恶劳之人,喜欢不劳而获,贪图安逸而不愿劳动;想要甜美的果实,却不选择种植,培育幼苗,照料果树。

最引人瞩目的是,那些有诈欺迹象的商业和投资模式往往都有相同的公式,以“超额利润”为目标,不断制造“FOMO效应”(害怕失去在生活中的某些乐趣)。很多时候这些获利模式很简单,一般人一看就知道是扯淡,但是通过专业机关的举办,召开会议,耳语,不断地选出代罪羔羊,把羊群引进笼子里。最后,全部都变成待宰的羔羊。

当筹集的资金达到顶峰时,骗子就抛锚并将船击沉。许多人溺水身亡。不幸的是,那些奋力游上岸的人,欲通过诉讼途径索回权益的人却找不到任何法律依据。有些人悲痛欲绝而寻短见,结束自己的生命,逃避人间和世俗的债务,只留下他们所爱的人在风暴中挣扎求存。他们既可怜又应受谴责。世上没有哪件事是容易,尤其是诚实的赚钱。

做生意或投资就像交友或择偶,你必须进行彻底的了解。不要被经过Photoshop处理的照片、精美的自我介绍或精心设计的奉承所欺骗。最重要的是,必须遵守法律,签订具体的法律合同,因信任不能取代法律◆